[동문선] 이첨, "「삼국도」 뒤에 붙이는 서문"

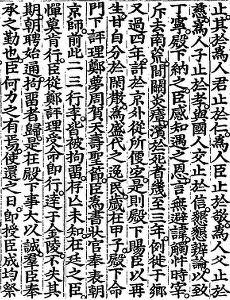

「삼국도」 뒤에 붙이는 서문三國圖後序 (『東文選』 92) 이 첨 ▲16세기에 간행된 『신증동국여지승람』에 실린 '팔도총도' [원문] 皇明啓統, 奄有四海, 尺地寸天, 皆入版籍. 輿圖之廣, 幅員之脩, 其必有職之者矣. 在昔成周, 大司徒掌天下土地之圖, 以周知幅員之數, 而職方氏之圖加詳焉. 迨漢滅秦, 蕭何先收其圖書, 始具知天下阨塞, 戶口多小之差. 光武皇帝披輿地圖, 指示鄧禹曰: “天下郡縣如是, 今始得一.” 則地之有圖, 尙矣. 本朝郡縣, 載於圖籍者, 略而不詳, 無以考驗也. 統合以後, 始有高麗圖, 未知出於誰手也. 觀其山, 自白頭迤邐, 至鐵嶺突起而爲楓岳, 重複而爲大小伯, 爲竹嶺, 爲雞立, 爲三河嶺. 趨陽山而中臺, 亘雲峯而地理, 地軸至此, 更不過海而南. 淸淑之氣, 於焉蘊蓄, 故山極高峻, 他山莫能兩大也. 其脊以西之水, 則曰薩..

2020. 6. 2.

[동문선] 이첨, "「삼국도」 뒤에 붙이는 서문"

「삼국도」 뒤에 붙이는 서문三國圖後序 (『東文選』 92) 이 첨 ▲16세기에 간행된 『신증동국여지승람』에 실린 '팔도총도' [원문] 皇明啓統, 奄有四海, 尺地寸天, 皆入版籍. 輿圖之廣, 幅員之脩, 其必有職之者矣. 在昔成周, 大司徒掌天下土地之圖, 以周知幅員之數, 而職方氏之圖加詳焉. 迨漢滅秦, 蕭何先收其圖書, 始具知天下阨塞, 戶口多小之差. 光武皇帝披輿地圖, 指示鄧禹曰: “天下郡縣如是, 今始得一.” 則地之有圖, 尙矣. 本朝郡縣, 載於圖籍者, 略而不詳, 無以考驗也. 統合以後, 始有高麗圖, 未知出於誰手也. 觀其山, 自白頭迤邐, 至鐵嶺突起而爲楓岳, 重複而爲大小伯, 爲竹嶺, 爲雞立, 爲三河嶺. 趨陽山而中臺, 亘雲峯而地理, 地軸至此, 更不過海而南. 淸淑之氣, 於焉蘊蓄, 故山極高峻, 他山莫能兩大也. 其脊以西之水, 則曰薩..

2020. 6. 2.

[삼봉집] 어휘 표덕설을 지어 올리는 전문

어휘표덕설을 지어 올리는 전문(1392)撰進御諱表德說 정도전 ① 臣言. 今月十日, 伏蒙都承旨臣閔汝翼傳奉王旨, 令臣撰到表德投進. 臣聞唐帝以堯爲名, 其號曰放勳. 虞舜之重華, 夏禹之文命, 皆其號也. 至周文盛, 有名則有字. 天子諸侯皆字之曰某甫, 卿大夫以下亦然. 由是觀之, 幼則名之, 冠則字之, 所以別長幼而責成人之道也. 恭惟殿下卽位之初, 更名某, 告于天子則天子受之, 告于宗廟則宗廟饗之. 名之所在, 實必從之, 今人謂字曰表德, 德其實也.② 盛德如天之日, 非小臣所能摸擬, 然靑天白日, 有目者所共覩, 臣敢竭愚慮, 請以君晉爲獻. 臣謹按, 從日從一, 日出之始也. 晉, 明升之義. 天日之升, 其明廣照而陰翳消釋, 萬象昭然, 卽人君初政之淸明, 而群邪屛息, 萬法俱新也. 天日旣升, 其明漸進, 卽人君始自踐阼, 傳于千萬世也. 詩曰如日之升, 是..

2020. 5. 25.

[삼봉집] 어휘 표덕설을 지어 올리는 전문

어휘표덕설을 지어 올리는 전문(1392)撰進御諱表德說 정도전 ① 臣言. 今月十日, 伏蒙都承旨臣閔汝翼傳奉王旨, 令臣撰到表德投進. 臣聞唐帝以堯爲名, 其號曰放勳. 虞舜之重華, 夏禹之文命, 皆其號也. 至周文盛, 有名則有字. 天子諸侯皆字之曰某甫, 卿大夫以下亦然. 由是觀之, 幼則名之, 冠則字之, 所以別長幼而責成人之道也. 恭惟殿下卽位之初, 更名某, 告于天子則天子受之, 告于宗廟則宗廟饗之. 名之所在, 實必從之, 今人謂字曰表德, 德其實也.② 盛德如天之日, 非小臣所能摸擬, 然靑天白日, 有目者所共覩, 臣敢竭愚慮, 請以君晉爲獻. 臣謹按, 從日從一, 日出之始也. 晉, 明升之義. 天日之升, 其明廣照而陰翳消釋, 萬象昭然, 卽人君初政之淸明, 而群邪屛息, 萬法俱新也. 天日旣升, 其明漸進, 卽人君始自踐阼, 傳于千萬世也. 詩曰如日之升, 是..

2020. 5. 25.

[삼봉집] 남양에 도착해서 임금께 사례하는 전문

남양에 도착해서 임금께 사례하는 전문(1385)到南陽謝上箋 정도전 ① 道傳蒙恩除南陽府使, 已於今月十七日到任上訖. 祇承綸命, 出守海鄕, 愧感交騈, 罔知所措.② 竊念以臣之微, 本無寸長, 蒙先王之知, 擢從臣之列. 當逆旽伏罪, 告謝太室, 俾臣考校鐘律, 肄習祭儀, 比及卒事, 禮無愆違, 先王稱之曰能, 禮曹學官, 命臣兼之. 仍尙符寶, 視草誥院, 恩至渥也. 及先王棄群臣, 臣於是時, 以禮儀郞職掌禮務, 承命廟堂, 糾合百官, 以定大業.③ 殿下初卽位, 庶政俱新. 除臣成均司藝, 藝文應敎,知製敎. 蒙恩召入書筵, 講大學書, 至穆穆文王, 於緝煕敬止, 其於爲人君止於仁, 爲人臣止於敬, 爲人父止於慈, 爲人子止於孝, 與國人交止於信, 懇懇辨論, 以致丁寧, 殿下納之. 臣感知遇之恩, 言無避諱, 觸忤時宰, 斥去南荒, 間關炎瘴, 濱於死者幾至三年. ..

2020. 5. 25.

[삼봉집] 남양에 도착해서 임금께 사례하는 전문

남양에 도착해서 임금께 사례하는 전문(1385)到南陽謝上箋 정도전 ① 道傳蒙恩除南陽府使, 已於今月十七日到任上訖. 祇承綸命, 出守海鄕, 愧感交騈, 罔知所措.② 竊念以臣之微, 本無寸長, 蒙先王之知, 擢從臣之列. 當逆旽伏罪, 告謝太室, 俾臣考校鐘律, 肄習祭儀, 比及卒事, 禮無愆違, 先王稱之曰能, 禮曹學官, 命臣兼之. 仍尙符寶, 視草誥院, 恩至渥也. 及先王棄群臣, 臣於是時, 以禮儀郞職掌禮務, 承命廟堂, 糾合百官, 以定大業.③ 殿下初卽位, 庶政俱新. 除臣成均司藝, 藝文應敎,知製敎. 蒙恩召入書筵, 講大學書, 至穆穆文王, 於緝煕敬止, 其於爲人君止於仁, 爲人臣止於敬, 爲人父止於慈, 爲人子止於孝, 與國人交止於信, 懇懇辨論, 以致丁寧, 殿下納之. 臣感知遇之恩, 言無避諱, 觸忤時宰, 斥去南荒, 間關炎瘴, 濱於死者幾至三年. ..

2020. 5. 25.